El cáncer de mama es un tipo de cáncer que comienza como una proliferación de células en el tejido mamario.

Sin embargo, este tipo de cáncer no solo se desarrolla en mujeres, sino que todas las personas nacemos con un poco de tejido mamario, por lo que cualquiera puede desarrollar cáncer de mama.

El cancer de mama es una amenaza directa para las mujeres, al cual, afortunadamente, se ha dado una importancia internacional para darle visibilidad a la magnitud de la problemática , pero también para generar mayores capacidades sociales de prevenciones , así como exigir intervenciones más oportunas y eficaces de parte de las autoridades de la Salud.

Las tasas de supervivencia del cáncer de mama están en aumento y la cantidad de personas que fallecen a causa del cáncer baja constantemente y esto se debe en gran parte al apoyo sobre la concienciación sobre el cáncer de mama y la financiación de investigaciones.

Los avances en los exámenes de detección de este tipo de cáncer les permiten a los profesionales de atención médica diagnosticar esta enfermedad más temprano , lo que aumenta las probabilidades de curarlo e incluso cuando no se puede curar existen muchos tratamientos para prolongar la vida.

Entre algunos de los síntomas para darnos cuenta del cáncer de mama podemos encontrar :

-Un bulto o área engrosada de la piel en la mama que se siente diferente del tejido que la rodea

-Un pezón aplanado o hundido.

-Cambios en el color de la piel de la mama.

-Cambio en el tamaño, la forma o el aspecto de una mama.

-Cambios en la piel, como piel con hoyuelos o con el aspecto de la cascara de una naranja.

-O descamación o formación de costras y escamas en la piel de la mama.

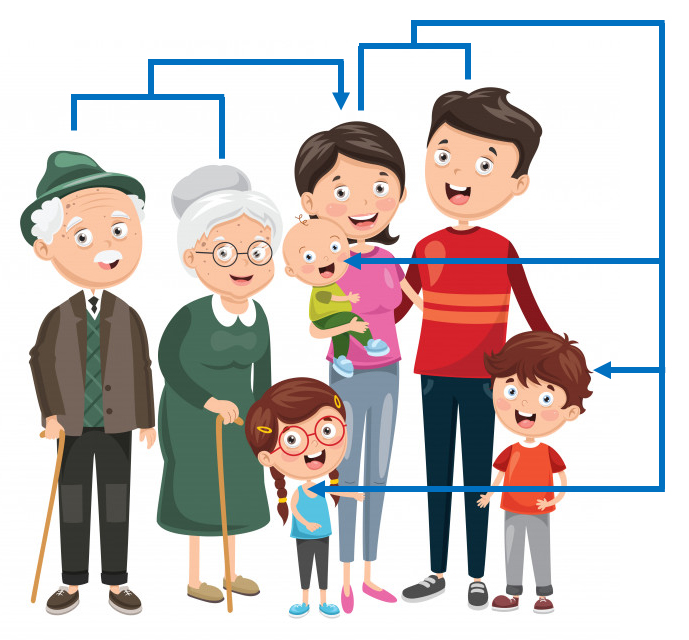

El cáncer de mama es una enfermedad heterogenea causada por la acumulación de aberraciones genéticas. Existen multiples factores que elevan el riesgo de desarrollarlo, pero el 50% no se identifican.

El cancer de mama puede aparecer por varias causas:

la edad(la incidencia aumenta hasta la menopausia, luego el porcentaje disminuye aproximadamente a una sexta parte ) , la predisposición genética (las mutaciones genéticas hereditarias más importantes son BRCA1 y 2, que corresponden al 10% de los casos), el cáncer familiar(que corresponde al 20% de los casos), los factores hormonales, la proliferaciones benignas(la hiperplasia ductal, lobular y la atipia ductal aumentan el riesgo) y los factores ambientales.

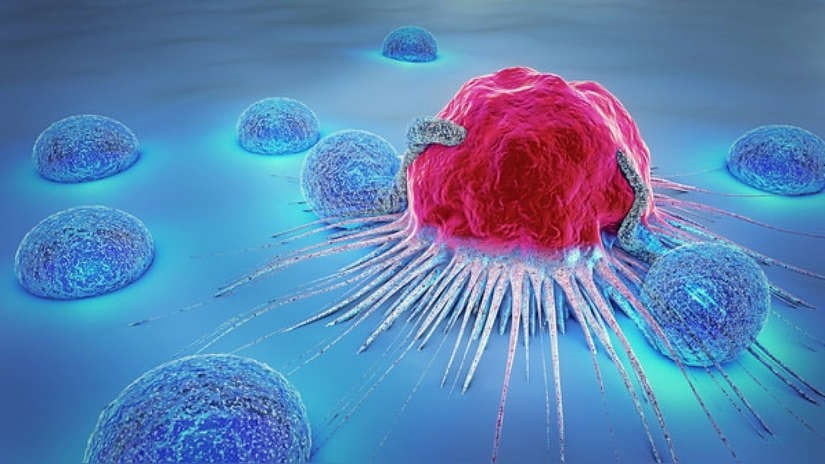

Según la afección o no a la membrana basal, se clasifica en invasivos o no invasivos.

Los carcinomas no invasivos, pueden ser carcinoma intraductal in situ, la forma más frecuente de presentación es una tumoración palpable. En la mamografía se observa una lesión necrótica central con microcalcificaciones agrupadas en molde. Tambien, puede ser un Carcinoma lobulliar in situ, suelen ser un hallazgo casual de biopsia. Suelen ser bilaterales y multicentricos. Se tratan mediantes biopsia amplia, una linfadenectomia y un seguimiento posterior.

Los carcinomas invasivos son aquellosl que invaden más allá de la membrana basal y se introduce en el estroma mamario, desde donde puede llegar a invadir los vasos sanguíneos, ganglios linfáticos regionales y a distancia. Entre los principales tipos histológicos de carcinoma de mama se encuentran: Ductal (79%); Lobulillar (10%); Tubular (6%);Mucinoso (2%); Medular (2%); Papilar (1%); Metaplástico(1%).

Otra forma de clasificar el carcinoma de mama es mediante la utilización la inmunohistoquímica, que permite detectar proteínas en las células lo cual ha llevado a categorizar los carcinomas de mama según la expresión de receptores de estrógenos, progesterona y de los receptores HER2 (factor de crecimiento epidérmico). Entre el 75% y el 80 % de los cánceres son receptores hormonales de estrógeno o progesterona, y entre el 15% y el 20% son positivos para HER2.El porcentaje remanente entre el 10% y el 15% representa los carcinomas de mama triple negativo (CMTN) definidos por la ausencia de expresión de receptores hormonales y de HER2. Desde el punto de vista de expresión de genes, se dividen en 5 grupos: normales, luminal A, luminal B, basal y HER2.

Bibliografía: • Farreras, C. Rozman (2012) Medicina Interna XII Edición Barcelona: Elsevier.

• Piris, M .Gómez, N Taramino (2015) Manual AMIR GinecologÃa y Obstetricia. España: MARBAN.

• Jiménez G. (2010) Folleto Tratamiento Médico del Cáncer Hospital Dr. Rafael Angel Calderón

Guardia. Costa Rica, Editorial Universidad de Costa Rica.

• Quirós – Alpizar , Y. Jiménez- RodrÃguez (2010) Carcinomas invasores triples negativos de la

glándula mamria: incidencia y caracterÃsticas clÃnico –patológicas revista vol 52 Revista Acta

Médica Costarricense.

Recepción: 30 Noviembre de 2016 Aprobación: 10 Diciembre de 2016